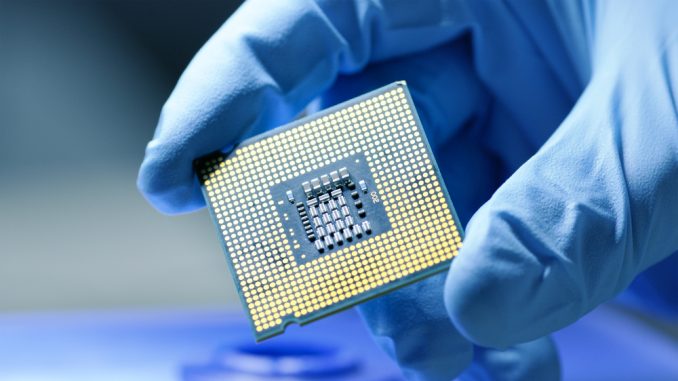

La escasez de microchips se ha convertido en los últimos meses en un tema de conversación recurrente en las juntas de administración de muchas empresas, en los consejos de ministros y en diferentes medios, tanto especializados como generalistas. Las consecuencias de dicha escasez son alarmantes. Lo son especialmente para los Estados Miembros de la Unión Europea, con industrias como la del automóvil viéndose obligadas a ralentizar su producción. Los problemas de suministro, pese a ser un hecho puntual, han servido para sacar a la luz una dependencia de Taiwán y Corea del Sur que nos recuerda los peligros de la deslocalización y la necesidad de recuperar cierta soberanía tecnológica e industrial si Europa pretende ser un actor importante en las próximas décadas.

(Continúa…) Estimado lector, este artículo es exclusivo para usuarios de pago. Si desea acceder al texto completo, puede suscribirse a Revista Ejércitos aprovechando nuestra oferta para nuevos suscriptores a través del siguiente enlace.

2 Comments